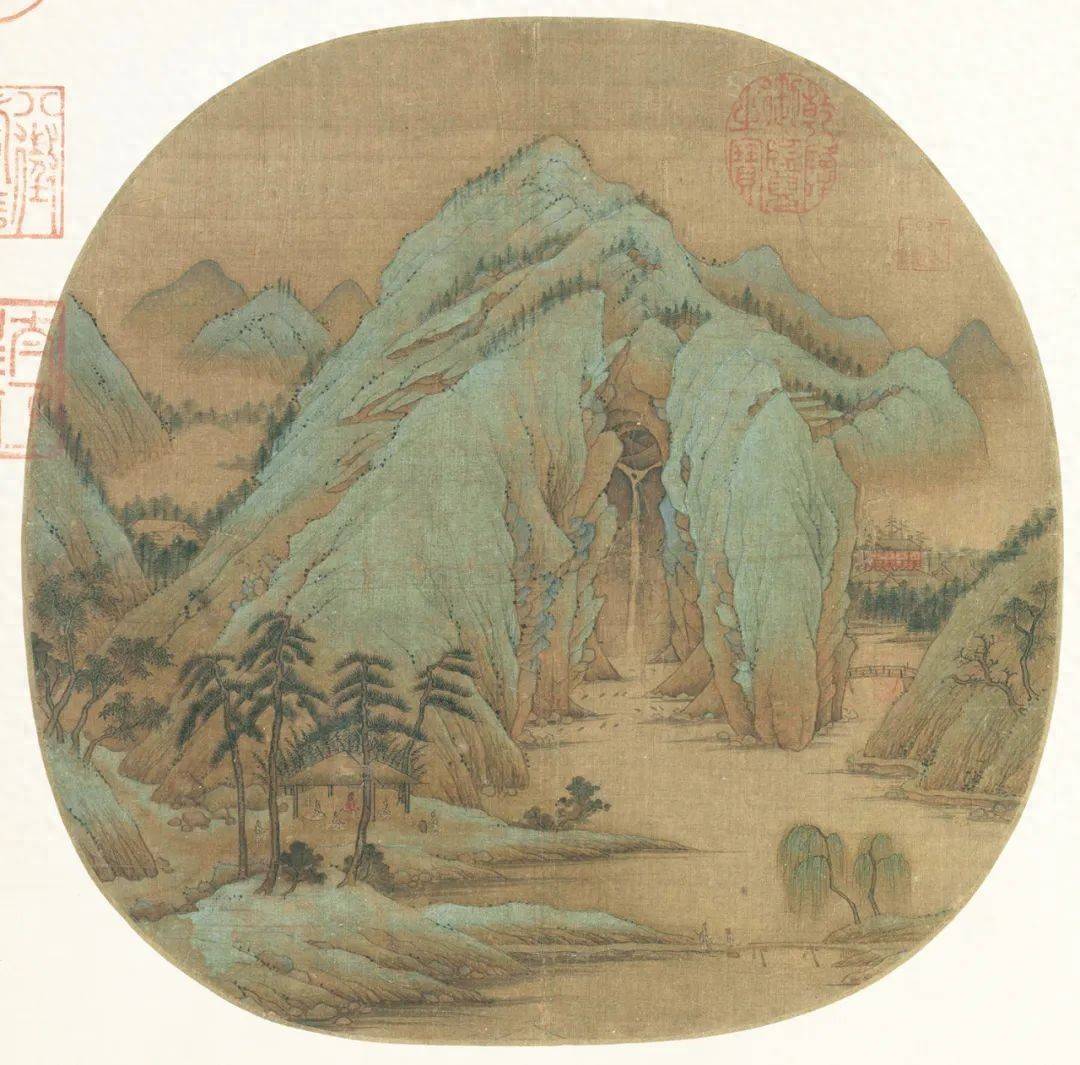

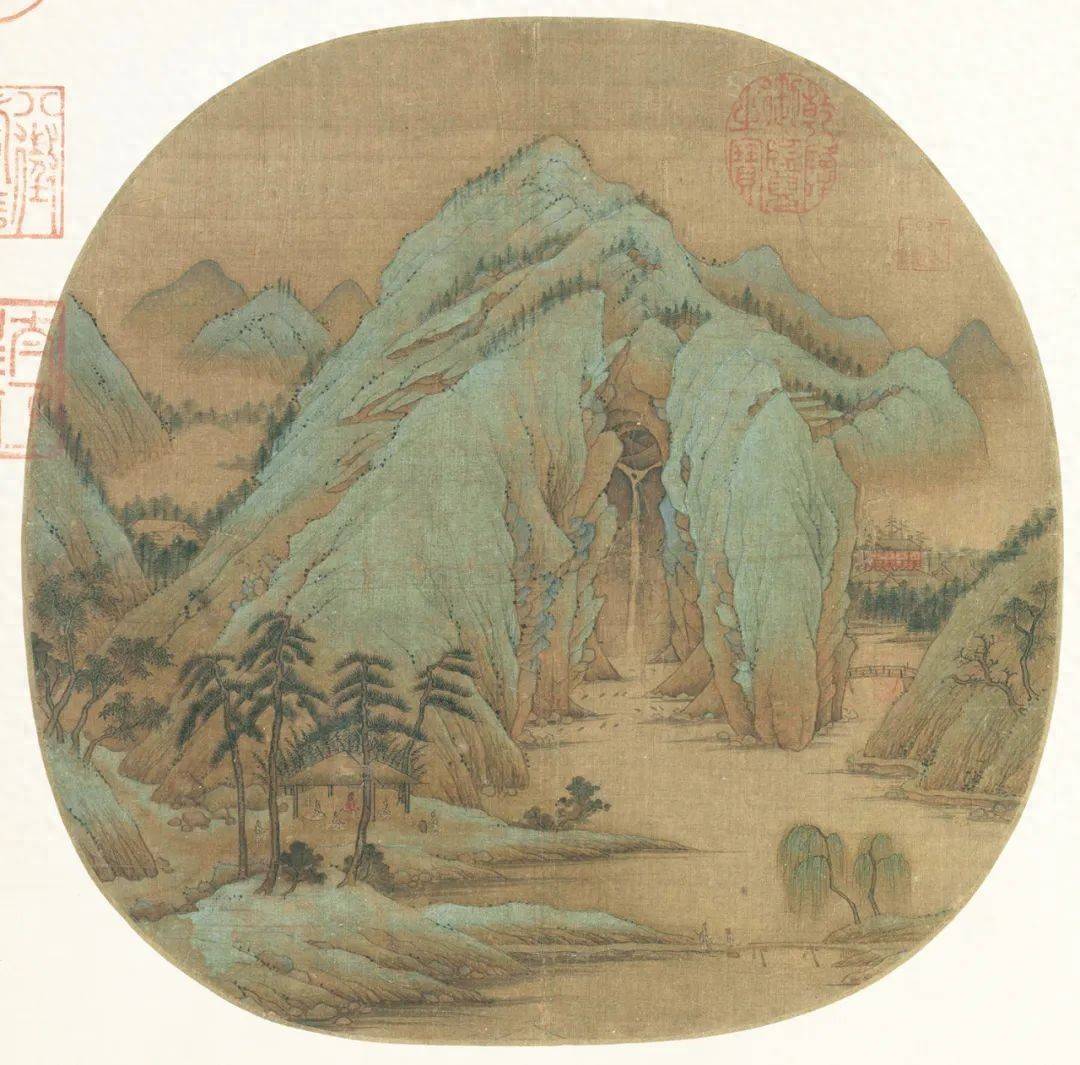

赵伯骕的《碧山绀宇图》绝非普通青绿山水,而是南宋宗室画家在山河破碎之际,以画笔编织的“视觉密码”。这幅25.5×25厘米的绢本小品,以青绿重色勾勒出群峰矗立、山水环绕的隐逸世界,却在细节处暗藏时代悲歌。

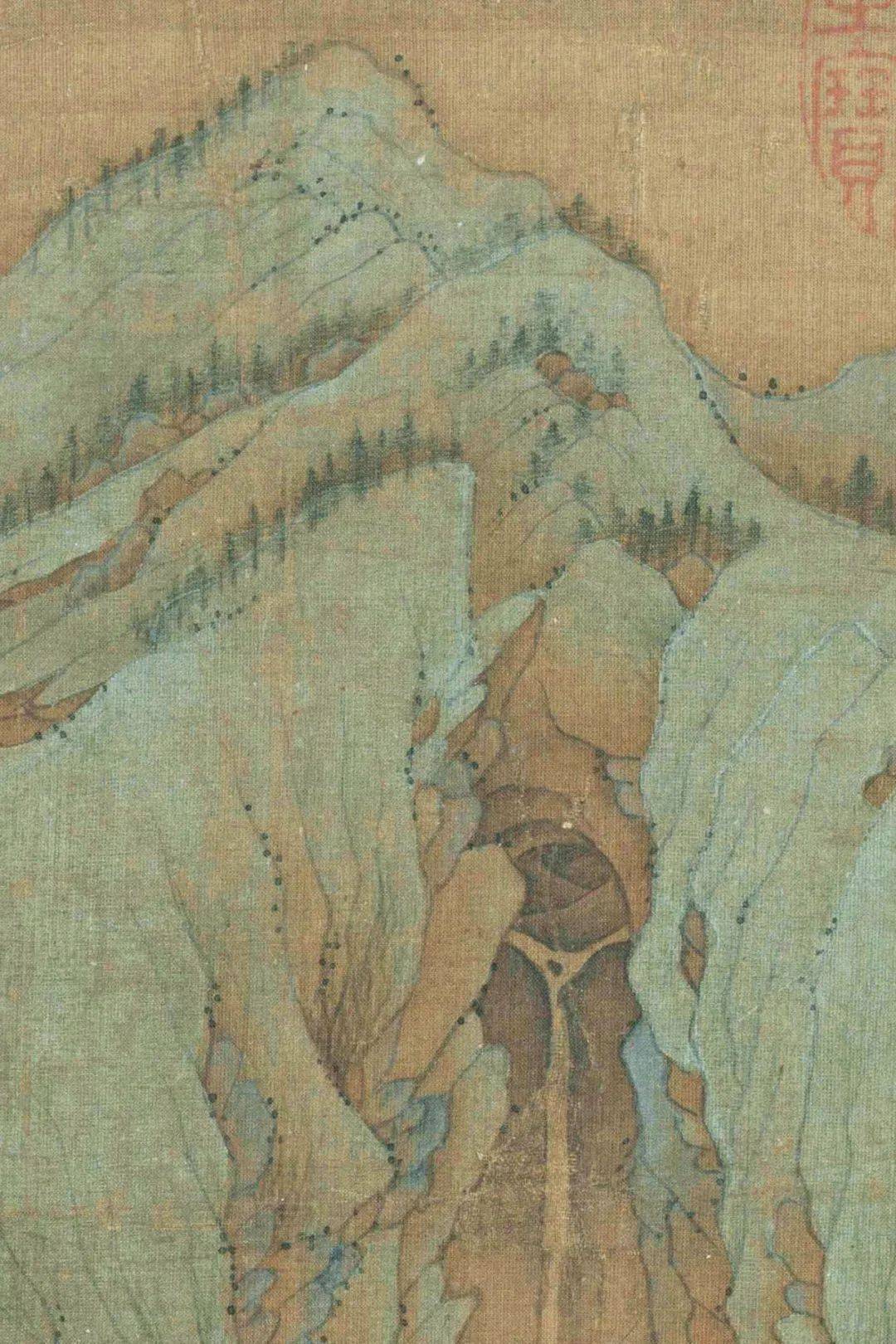

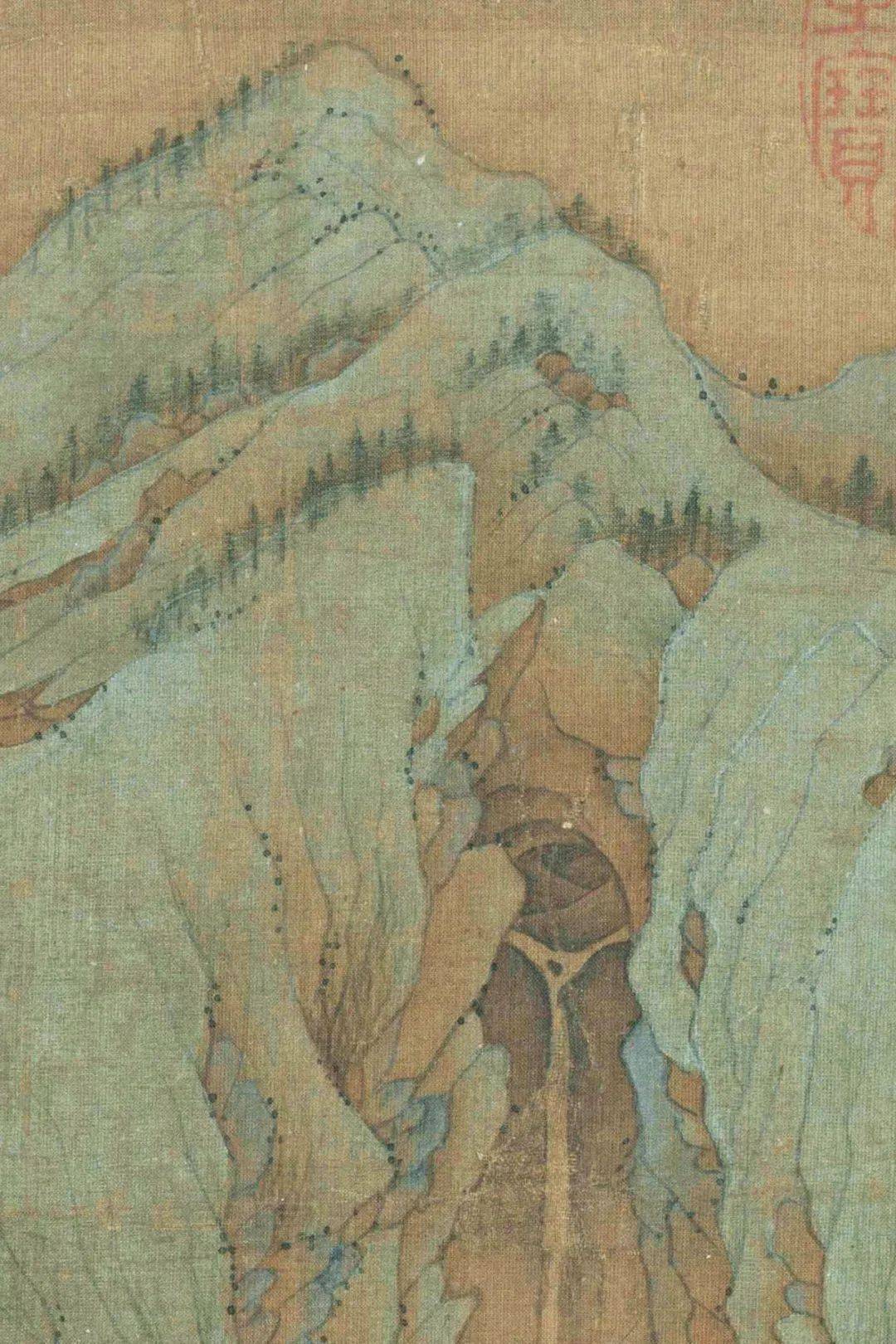

赵伯骕虽承袭李思训“大青绿”传统,却以“精工而有士气”的笔法突破院体程式。他摒弃北宋全景式构图,转而聚焦局部特写——峭壁如削的峰峦与潺潺溪流形成张力,松树挺拔的枝干刺破画面,仿佛在质问偏安一隅的南宋朝廷。青绿颜料层层渲染的背后,是画家对“金碧辉煌”的讽刺:昔日大宋的壮丽山河,如今只剩这方寸之间的“碧山绀宇”。

画中“绀宇”(佛寺)与“莲宫”(道观)的并置,绝非偶然。赵伯骕作为宋朝宗室,目睹兄长赵伯驹在《关山旅行图》中以“驼马巾车”隐喻流亡之痛,自己则以佛道意象构建精神避难所。但乾隆御题“笠宇剧谈客,莲宫入定僧”的诗句,却揭穿了这层伪装——所谓“逸”不过是无奈的自我麻醉,正如画中溪水虽环绕佛寺,却永远无法抵达彼岸。

![]()

![]()

赵伯骕的“没骨法”与“勾染法”在此图中交织:松针以细笔勾勒,山石则用没骨泼墨,这种矛盾技法恰似画家内心的撕裂。他试图以“萧散高迈”的士夫气掩盖宗室身份,却在对幅题诗“二难踪已绝”中暴露了焦虑——兄弟皆擅金碧山水,却无力挽回南宋颓势,只能将悲愤化作青绿颜料,涂抹在这方寸绢帛之上。

当我们将《碧山绀宇图》与同时期《纳凉观瀑图》的文人逸趣对比,更能看清其历史定位。赵伯骕的画,是南宋宗室画家在“享乐审美”与“故土之思”间的挣扎,是青绿山水从“皇家气象”向“私人情感”转型的见证。那抹刺眼的青绿,既是山河的残妆,也是画家最后的倔强。

![]()

![]()

![]()

![]()

专业配资门户,富腾优配,苏州股票配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。